书法家的修养与创作

说到书法家需要多方面的修养,需要“字外功”,我们经常会引用晚清大书法家杨守敬在《书学迩言》绪论中说的一段话:

梁山舟答张芑堂书,谓学书有三要:天分第一,多见次之,多写又次之。此定论也。尝见博通金石,终日临池,而笔迹钝稚,则天分限之也;又尝见下笔敏捷,而墨守一家,终少变化,则少见之蔽也;又尝见临摹古人,动合规矩,而不能自名一家,则学力之疏也。而余又增以二要:一要品高,品高则下笔妍雅,不落尘俗;一要学富,胸罗万有,书卷之气,自然溢于行间。古之大家,莫不备此,断未有胸无点墨而能超轶等伦者也。

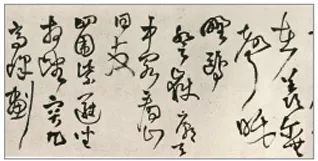

康有为作品,杨守敬行书《张景阳七命屏》

梁山舟即清代乾隆朝大书法家梁同书;张芑堂即张燕昌,他是“西泠八家”领袖丁敬的门人。两人都是浙江人(梁钱塘,张海盐),年龄相近(梁大张五岁)。但学术上,梁同书世家名门出生,自幼受到严格的教育。诗文书法,少年有大名。张燕昌应该还是个艺术青年时,曾趋堂叩教,事见梁同书文集《频罗庵遗集》。

按杨守敬所引,梁山舟谓学书有“三要”,其中“天分第一”。艺术家是具有特殊思维能力的人,他需要对情感、形式的特殊敏感。这种职业敏感,现代科学研究证明,跟人的大脑结构、大脑的某些区域是否发达有密切关系。而这个,相当程度上是靠天生的。后天可以培养或弥补、改善,但作用有限。如“乐圣”莫扎特是一个神童,6岁写G大调小步舞曲和三重奏,他对音乐的感觉,令很多成年音乐家望之汗颜。此外,多看也很重要。因为看是理解的开始。理解是吸收、模仿和赶超的前提。没有眼睛视觉信息的摄入,艺术资料储存不足,就很难进行高水平的艺术创作。因为创作是高层次的信息整合“运算”活动,需要调动大量的知识和经验储备,否则无法进行筛选、整合和“运算”。所以强调多看,先看明白,再动手“多写”,在实践中消化、吸收。这些无疑都是正确的。

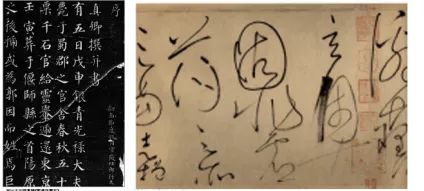

柳公权《蒙诏帖》

在梁山舟的“三要”后,杨守敬在后面又加了“二要”:“品高”和“学富”,并给出了自己的解释。如果非要以科学求真的态度和杨守敬较劲的话,那杨守敬得认输。为什么?因为历史和现实的事实都不是如此。历史上那些大学者、大善人、大孝子,多数在书法史上没有留下名字。道理很简单:书法是一门艺术。所有艺术,都需要有高度的技术作支撑。没有基本的有高度的技术,书写没有艺术性,也就没有艺术价值,书法史家当然也就不会予以关注。一个人的书写习惯是长期形成的。

这个习惯一旦形成,没有相当的时间和精力投入,要改变它是比较困难的。而“品高”,只是一个人在人格自律与修为方面的努力过程。在道德的自律和修为过程中,艺术审美的能力(包括认知、接受、鉴别、创造等)并不能天然地附带和拥有。所以看古代,高贵者可至于天皇贵胄、圣门子弟,卑贱者可及于闾里村野烈妇,道德,在当时的价值标准下,可以达到至高无上,但不一定在书法上,会自然“能量转换”,增加多少造诣;如果烈士、忠臣、烈妇能跻身书法家之列,那一定是他们另外苦学苦练而得之。孙过庭说得好:“只有学而不能,未有不学而能者也”(《书谱》)。归根到底,道德修为境界高低,不能和书法水准直接画等号。因此“品高则下笔妍雅,不落尘俗”,以科学论,是不能成立的。

梁同书作品

对于“学富”,情况可能稍稍不同。但笼统地说“胸罗万有,书卷之气,自然溢于行间”。也简单化了,中间缺了过渡环节。

这“稍稍不同”,不同在哪儿呢?

中国传统的学问,确实博大精深。经史子集,范围十分广泛。传统学人治学,往往不分科,上至天文,下至地理;从日常生活琐碎的“鸟兽虫鱼之名”到日常居处“洒扫应对”礼仪之学,再扩而广之,到“修身齐家治国平天下”的理论,甚至要达到“胸罗万有”,那阴阳五行、天文历算、堪舆风水、养生数术,三教九流,应该无所不包——杨守敬所说的“学富”,应该指的就是这样博通这些传统的包罗万象的学问。他本人,就是这样一位大儒。他一生治学勤奋,除了经学,旁涉金石碑版、文字、历史地理、目录版本、古泉币考证等多学科,著述达80多种。尤其是在古代舆地学领域,他的研究成果是他那个时代的高峰。他为郦道元《水经注》所作疏证,是该研究领域的一座丰碑,至今仍然是研究《水经注》的必读书。

和艺术几乎风马牛不相及的学问,对书法到底有没有影响,有多大的影响呢?

有影响是必然的。这可以从两方面去说。

梁同书作品

首先,在内容层面。作为现代意义上的艺术作品,文字内容是书法作品的有机组成部分。你选择什么内容书写,随字而赋形,这是你通过艺术创作,和外界“对话”“交流”、实现书法创作最终目的的惟一通道;也是你展示思想、人生品格、境界的最重要的载体。它不仅会影响你所创作的书法作品的思想深度,影响你的艺术品格,也势必会对作品的社会接受度产生影响。无疑,这些都将最终影响作品的艺术价值。因此,不管你承认不承认,文字的准确、贴切表达,是作为一个居于艺术家—文化人位置的书法家必备的职业素质,它是客观存在的要求。如果一个书法家只会抄写古诗文,历代名家格言,那么,还不能说,他已经成为一个能自由创作的书家。作为一个高水平的书法家,他应该博览群书,见多识广,知识渊博。不论遭遇什么环境,都可以从容不迫,游刃有余。否则,他恐怕很难勉胜其任,很可能会面对生活的需要,一时词穷语塞,陷于窘困。甚至一不小心,还会弄出笑话来。

王铎《赠张抱一草书诗卷》

20年前,我在首都师范大学读博士的时候,在导师书房,欧阳中石教授给我们讲过很多有关书法作品如何“内容切时”的问题。他举了很多例子,给我印象最深的是他说的一个妙匾。

有一天他去故宫参观,回来给我们说,今天看到一块牌匾,妙极了。写的是什么,你们猜不着。大殿里挂了一横匾,上面写了四个大字——“调和鼎鼐”。这四个字,学问可大了。什么叫“调和鼎鼐”?鼎和鼐,都是古代炊具,鼐是大鼎。在鼎鼐中调味,把味道给调好。皇宫里挂这个干吗呢?是御膳房挂的吗?不是。为什么这个匾要挂在皇帝办公的地方呢?这就是在那个地方待的人做的工作。治天下像大厨,各种食材、佐料,分量、分寸、火候,都得搭配拿捏好了,让天下臻于“至味”。欧阳先生说,“调和鼎鼐”这个词,只能挂在那儿,别的地方不合适。当时我心里想:只能在皇宫?总督、巡抚就不能挂吗?回家查了查,还果真不能挂。因为这个典故还有一层特定的含义。原来它来源于商代名相伊尹的故事。伊尹原为商汤的厨子,经举荐,擢为相臣,协助处理国政。结果伊尹辅佐商汤,富国强兵,最后商汤征服了夏,建立了商。因此,“调和鼎鼐”,也就暗寓“名相治理国政”之意。清帝在自己办公的地方挂这么一个横匾,固有自我警醒之意,更是告诫宰辅。当然,总督、巡抚,身份未及于此,如果在他的办公场所挂了这样一块匾,那就有“僭越”之嫌了。在高端的政务活动场合写什么、挂什么,实际上是显示一个国家、一个时代以及建筑主人的底蕴和高度,特别需要讲究。没有足够的传统学养,是绝难胜任的。

再举一个有趣的例子,那是我两年前碰到的。当时有朋友到一个边远省份的县挂职当领导。他想表达要大干一番事业的雄心,请人写了一个书法作品。结果那人给他写了一个“经天纬地”,他就挂在办公室了。我偶逢机会去出差,到了他的办公室一看,字写得如何那就另说了,文字内容就感觉太不妥了——口气太大。“经天纬地”这个词,那是非常有文化高度的,普通人恐怕有点够不着。估计只有挂在紫禁城的乾清宫、养心殿或太和殿才合适。谁能“经天纬地”呢?只有紫禁城的主人。我给他提了意见,他倒是都听进去了。让我写一个合适他身份的。我给他写了个“容膝亦安”。这个典故来自晋陶渊明《归去来兮辞》:“审容膝之易安。”用在这里,意思有两层:一是按照国家规定,办公室要小小的,要一样心态,愉快工作;二是扩展开去,别嫌边远小县城小,都是工作需要,到一地,爱一地,努力为党和国家工作。

颜真卿《郭虚己墓志》 及 怀素《自叙帖》

书法家平时朋友馈赠或展览,没有特殊要求的时候,可以抄抄古诗,但这不是高端的职业素养。不读书,抄古诗,有时也会抄出笑话。比如人家新婚,有书法家题贺,写“但愿人长久,千里共婵娟”,这不就是成心捣乱吗?人家新婚燕尔,你要人家“千里共婵娟”(苏词写的是分处两地的离愁别绪)。如果一个人做寿,你送他一幅“醉卧沙场君莫笑”或“生当做人杰,死亦为鬼雄”,那他看了心里什么滋味……从这方面说,学问涵养,就意味着贴切,水平高,关键时候,不出错——应该说,准确的表达,对于书法家来说,既是基本的,也是核心的,非常重要。

其次,在形式层面。学问修养中,有相当部分是综合维生素,为书法家应对各种社会环境和创作需要,提供思维的营养。另外还有相当部分,是专用维生素C,专门滋养书法创作的。哪些学问是管这个的呢?

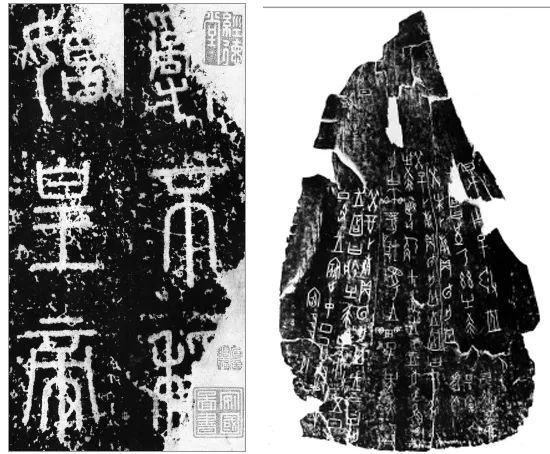

汉碑名作《西狭颂》

我觉得“书法专用”也是“书法家必备”的学问,应该包括下列内容:首先是文字学知识。尤其是文字发展史、古文字源流,这是书法家作为一个“以文字为艺术表现工具”的特殊艺术群体的特殊职业需要。中国的文字——汉字是一个非常独特的书面语言体系,它由原始图画字发展而来,从早期已发现的甲骨文到现代汉字,经历了无数次的字形变革,在世界上绝无仅有。这些字体形式的变化、成熟,都构成了书法艺术创作的取之不尽用之不竭的形式养料。所以熟悉文字进化史,你手中就拥有了十八般武艺,创作手段就丰富了。另外,熟悉文字史,了解构字原理,你变化形式的时候,就不会出错。举个例子来说,如我们写“厚德载物”,知道了“厚”字的图形来源是“土坡下埋着一个陶罐”,“德”字的图形来源是“左边双立人是岔路口+右上一个十字标符、右中一只眼睛、右下一个心”等等,那我们创作的时候,对字形进行变形处理,就不会背离字形的基本框架,犯文字学的错误。而一个书法家如果有了文字学的基本构架原则约束作前提,你的创作也就拥有了闻一多在中国近现代文学史上提出的著名比喻——“戴着镣铐跳舞”的自由。他曾说:“文学创作应该像是戴着镣铐跳舞,镣铐是格律,我们要跟着格律走,却不受其拘束,要戴着镣铐舞出自己的舞步。”一部书法史,实际上就是书法家在文字学的镣铐下跳出的千姿百态的中国人生命之舞。

李斯《泰山刻石》 与 甲骨文

对于书法家来说,第二重要的学问,是书法史和书论文献。

早期书法史和文字进化史联系在一起。最早的造字过程就是书法的史前史。有了文字后,怎么写的问题自然出来了,这就有了书法问题。我们把“怎么造字”部分归于“字源学”,有了文字(现在能看到的最早文字是甲骨文),书法就有了用武之地。但从商到唐代,书法的发展和文字字体的发展是同步的。字体的形成,都是生活实践推动书写形式变革的结果。篆、隶、草、行、楷,按历史的顺序,书法形式和字体样式就是这么发展过来的。到了唐代形成标准的文字样式(此即楷字落脚点所在),字体不再发展,书法的发展也有了固定的轨道,就像作曲家有了固定的曲式。按照“曲式”要求去书写,你想怎么写都可以。这就是唐代以后的书法史——它已不是前半段那样的“字体进化史”,而是书法家“风格演绎史”。无论是前半段,还是后半段,在字体基本形式的框架下,书法家竞其个性于想象,恣意挥洒,创造了无以伦比的汉字书法形式美样式。由于传统社会,汉字书写无不用毛笔,因而书法也就自然深深渗透到中国人生活的各个细节当中,成为中国人视觉审美的最普及形式。所以近代作家林语堂在所著《吾土吾民》中,有一个相当大胆的论断。他说:“我们甚至可以说,书法提供给了中国人民以基本的美学,中国人民就是通过书法才学会线条和形体的基本概念的。”“由于这门艺术具有近2000年的历史,且每位书法家都力图用一种不同的韵律和结构来标新立异,这样,在书法上,也许只有在书法上,我们才能够看到中国人艺术心灵的极致。”因此对于书法家来说,历史是一个巨大的形式语言宝库,里面金山银山,无奇不有。你一头扎进去,历史足以把你淹没。“任凭弱水三千,我只取一瓢饮”,那里有你学不完的东西。而且,学进去了,里面的门道也就摸到了。所以熟悉书法史,是书法家继文字学之后的又一个必要功课。

赵孟頫《杭州福神观记》 与 秦始皇诏椭量

书论文献有什么意义呢?据说启功先生曾告诫学生说:“不要看书论之类的东西,什么笔法,尽是胡扯八道,康有为、包世臣、阮元都是胡扯。”他说:“我告诉你一个学书法的秘诀,叫三多:有钱多买帖,有时间多临帖,没有时间临写就多看帖。”(《启功先生谈赵孟頫》)启功先生的“三多”我很认同。但前半句,我认为这是针对某些书论篇章的一时愤激之论,不可全当真。书论里面确乎有一些东西故弄玄虚,把笔法说得神乎其神,让人如坠五里雾中(这大概就是启功先生告诫学生不要读书论的原因)。但是,并非所有书论都故弄玄虚。以个人鄙见,大量的古书论是成功书法家的经验之谈。尤其某些篇章,那是历史已经证明:获得成功的书家的临池心得,高度概括的理性总结,是绝对能解决问题的。比如唐代书论的巅峰之作——孙过庭皇皇巨著《书谱》, 暗藏无限迷人思想睿智。一如清代书家王文治所言:“墨池笔冢任纷纷,参透书禅未易论,细取孙公书谱读,方知渠是过来人。”读懂《书谱》当中的“创作论”,应该可以缩短通向书法艺术成功之路的周期,省却弥足珍贵的生命光阴。铭记《书谱》当中的“学习论”——如“察之者尚精,拟之者贵似”;“心不厌精,手不忘熟”;“一点成一字之规,一字乃终篇之准”等等,学习中如能一以贯之力行不懈,那你学书法的成功,也就是时间问题。即便不是如《书谱》之通篇“珠泻玉流”的皇皇巨著,偶尔浏览寻常“断编残简”,也常发现吉光片羽流溢书家智慧之光。比如清人编《佩文斋书画谱》卷二收有元人辑《翰林粹言》,中有“行行要有活法,字字须求生动”和“有功无性,神采不生;有性无功,神采不实。兼此二者,然后得齐古人”二语。笔者读时,感觉如闻天语,醍醐灌顶,霎时透悟。类似这样的大智慧语,书论中其实比比皆是。数千年知识精英的书法睿思,固于无数金题玉躞的锦匣法书之中可鉴,但图形语言有它的长处也有它的局限,高度概括的艺术智能,还有一些是视觉图形无法展示的,那些光芒万丈的艺术真理,蕴藏在看似平淡无奇的历代书论文献中。因此,学书法不读书论,高人的直接经验你不吸收,那就不免痴汉一个,一意孤行,徒然枉道远行了。

第三类书法家必须钻研的学问,是艺术美学著作。书论涉及艺术美学,但它主要还是本行当的东西,“书”内看“书”,未免狭隘。研究阅读艺术美学理论著作,则是把自己引入更宏大的人类精神视野和思维世界,跨界审视书法。从艺术本源来说,所有艺术,形式是末梢,精神是灵魂。艺术美学帮助我们抓住书法艺术的心源,也就是书法艺术之“魂”。比如我们临摹汉碑,《张迁碑》《乙瑛碑》《曹全碑》《石门颂》形式语言都不一样。开始临摹的时候,就像启功先生所说的那样,你别理书论,不读照样学,读了可能反而犯迷糊。有时间,多读帖;多看,多写,就够了,功到自然成。但“形”有了,进一步要表现精神性的东西:比如学《张迁碑》,你要表现雄强、高古、稚拙、厚重;学《曹全碑》,你要表现清秀、虚灵、飘逸;学《石门颂》,你要表现山林野逸之气,苍茫、浑朴、凝重、飘逸,这些东西是对立统一的,有点生命哲学内涵。总而言之,当学习进一步深入的时候,理解不理解这些形式美学的“有意味的形式”,能不能理解、抓住这些似有还无、不易把握的“意趣”和“神韵”,对于我们有效学习(到创作阶段要求更高,更是需要自由驾驭不同美学趣味的形式语言)这些经典,抓住吃透经典精髓,就非常重要了。如果我们能学一点中国美学理论,了解中国艺术美学的基本精神内涵及其思想观念体系,了解中国艺术理论关于美与自然、艺术家心灵的互生互动关系的理论,那么可能就比较容易直扼其要,探骊得珠,达到学习事半功倍之效。否则,什么都不明白,盲目临帖,那就沦于古人所讥“隔山买牛”之境了。

王羲之《远宦帖》 与 孙过庭《书谱》

以上所讲学问修养对于书法的补益,都是直接功利性的,也是实实在在的,有就有效,没有就无效。学问肯定不能包医百病,但它是一剂补药,补中益气。有了它,让你的学习、创作更有灵效。说到这儿,应该特别指出,学问的拓展不能代替技术的学习和训练。因为那是对人的心、眼、手的生物性神经系统的艺术化“训练”和“淬炼”:它要把你的凡人的手,变成艺术家灵巧的手;把你的凡人的心,变成艺术家灵性充溢的心;把你的凡人的眼,变成艺术家灵光彻照的眼。所有艺术学习,都不能绕过长期不懈高强度的“技术训练”这个坎儿。

大书法家黄庭坚在《跋东坡书远景楼赋后》中评价苏东坡:“余谓东坡书,学问文章之气,郁郁芊芊,发于笔墨之间,此所以他人终莫能及尔。”这里讲到学问对书法的“非功利作用”问题,我们且留待后论。